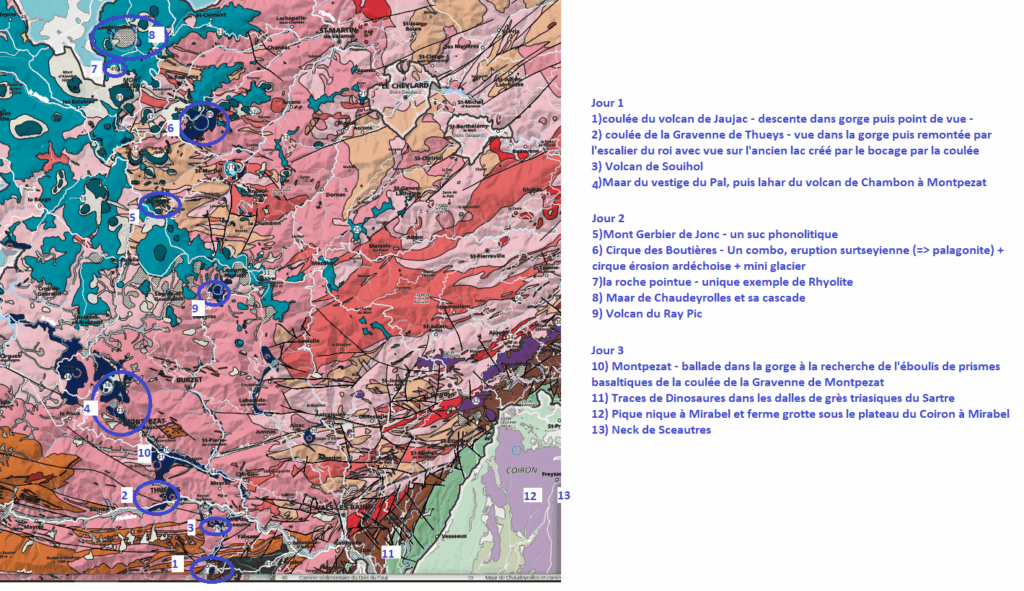

Les activités de terrain de ce stage avaient pour objectif de comprendre l’apport de la recherche dans l’étude de la coévolution des sociétés humaines avec la forêt (notion de socio-écosystème forestier).

Pour cela il a été proposé d’étudier les modifications du paysage sur une échelle de temps plurimillénaire, notamment via le peuplement forestier. Il a aussi été étudié les variations des cernes de croissance des arbres, les stratégies de régénération, et le rôle des humus.

En complément, il a été proposé en soirée des échanges entre chercheurs, enseignants et grand public grâce à des conférences débats sur les enjeux du réchauffement climatique impactant les forêts de montagne.

Aix-Marseille Université soutient plusieurs projets de culture scientifique, comme le projet ForêtVerTE

(Formation, approche sciences-société, biodiversité et transition écologique, forêts de montagne).

ForêtVerTE est un projet pluridisciplinaire d’animation scientifique et culturelle autour du thème des forêts et des paysages de montagne, qui associe un apprentissage à la démarche scientifique, à destination des enseignants de SVT (APBG) par la participation à la construction de données scientifiques sur le terrain, et à des animations grand public (conférences, sorties et ateliers pédagogiques en partenariat avec des acteurs locaux). Aix Marseille Université a pris en charge l’intervention scientifique par le financement du projet de culture scientifique ForêtVerTE. Organisation IMBE Brigitte Talon et APBG Armand Audinos

Le projet est piloté par l’Institut Méditerranéen de Biodiversité et d’Écologie IMBE d’Aix-Marseille Université, en partenariat avec le LECA (Dynamique forestière) de l’Université Grenoble Alpes et l’EDYTEM (Pédologie) de l’Université Savoie Mont Blanc.

Scientifiques et acteurs locaux impliqués:

Brigitte TALON (IMBE) – Philippe CHOLER (LECA) – Frédéric GUIBAL (IMBE) – Jerôme POULENARD (EDYTEM) ainsi que tous leurs brillants étudiants.

Mais aussi Lorène LOMBARD de la Maison du Bois et de la Forêt à Méolans-Revel.

Voici un résumé des échanges de ce stage (merci à Delphine GIRAUD pour l’immense travail de compilation des prises de notes, de recherche, de croisement des sources et de mise en page…!) . Les titres reprennent les grands thèmes abordés. Bonne lecture…!

1/ Les arbres fossiles, de -305 MA à nos jours, Des robines et des bois.

Conférence de Myette GUIOMAR, géologue.

- Il y a -305 MA les formations carbonifères nous indiquent le début des grandes forêts.

- Au jurassique inférieur il y a -183 MA les formations observées localement sont des terres noires nommées « robines » littéralement « paysages érodés ». Ce sont des vallons raides de marnes très ravinées par les eaux de ruissellement.

- On trouve parfois dans les robines des bois « flottés », des araucarias, signe de conditions de conservation rares et optimales de la matière. Le fond de l’eau anoxique, conserve le bois.

- Il est à noter que les roches des robines sont foncées car elles contiennent beaucoup de cristaux de pyrite ; les bactéries anaérobies lors de la formation du sédiment vont transformer la matière organique en pyrite. Actuellement le fer de cette pyrite rouille donnant un aspect foncé à ces roches.

- Datant du tardiglaciaire ou du début de l’Holocène, il est parfois retrouvé dans la région de Barcelonnette des troncs subfossiles. Ce sont des pins piégés dans du remblaiement sédimentaire de fond de vallon. Pour cela il faut un enfouissement rapide dans des dépôts de crues ou de torrents. Lors du surcreusement des torrents actuels, dans les fonds et les berges, il est possible de retrouver des troncs subfossiles en position de vie, parfois avec leur écorce. Il est important de les préserver, car grâce à leurs cernes ils permettent à la fois, d’être des sources de données pour l’histoire du climat, mais aussi de mesurer le radiocarbone à des dates connues, afin de calibrer les résultats de datation. (Source complémentaire : Cécile MIRAMONT)

- Myette GUIOMAR était encore très récemment géologue et chargée de missions scientifiques pour la gestion de la Réserve Naturelle Géologique de Haute-Provence au Conseil Départemental, service de l’Environnement.

- Ci-dessous 2 publications des années 2000 de Cécile MIRAMONT, Maître de Conférences à Aix-Marseille Université (IMBE). Géographe, géomorphologue et dendrochronologue, elle étudie les environnements du passé et les interactions entre climat et sociétés dans les paysages méditerranéens et alpins. Elle travaille sur des arbres subfossiles et les dépôts sédimentaires alluviaux et lacustres pour mieux comprendre les réponses des écosystèmes montagnards aux changements climatiques.

Publication complémentaire de 2011 sur l’apport des bois subfossiles

2/ Rencontre avec l’Office National des Forêts.

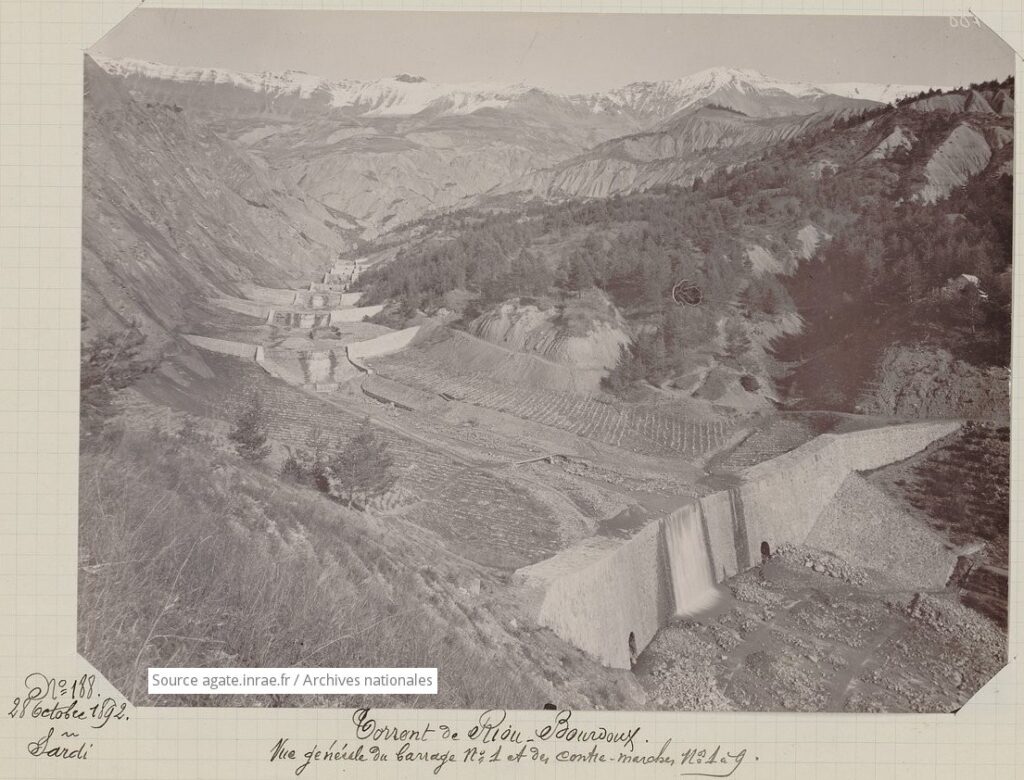

Au 19e siècle l’exploitation des forêts est maximale, les campagnes sont peuplées et il y a besoin de nombreux pâturages. Les déboisements sont massifs et en conséquence les glissements de terrains et les crues sont catastrophiques.

« Pour lutter contre ces phénomènes naturels, l’Administration des Eaux et Forêts a créé en 1861 le service de reboisement des montagnes, devenant plus tard le service de Restauration des Terrains en Montagne (RTM). A l’époque, sa mission consiste à reboiser les terrains dégradés et à aménager des dispositifs de protection des populations contre les risques naturels qui combinent des techniques de génie civil et génie écologique. »

___________________________________________________________________________________________

Ci-dessous une thèse visant à améliorer la connaissance scientifique des processus torrentiels et proposant de nouvelles pistes de recherche pour le développement de futurs modèles.

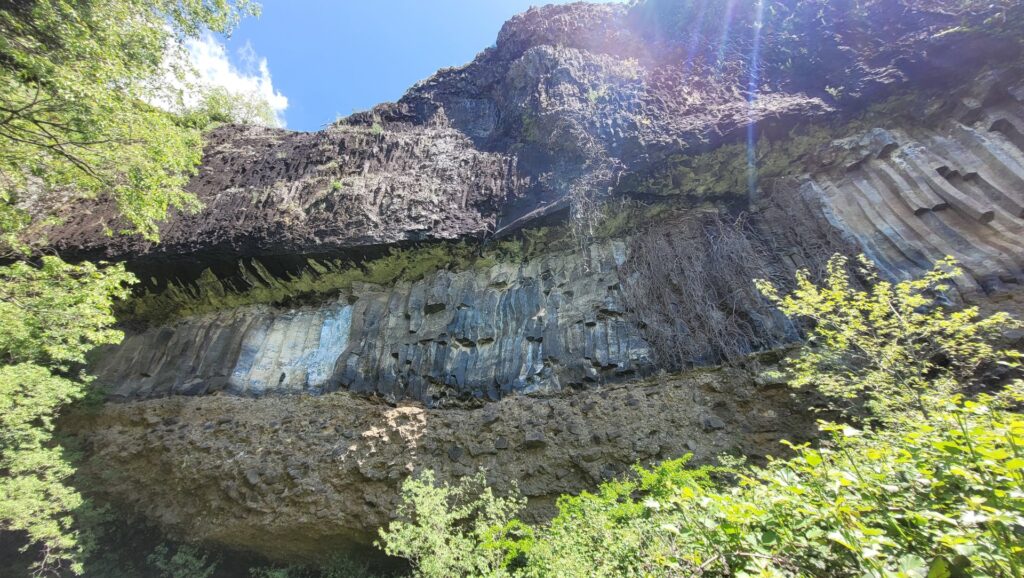

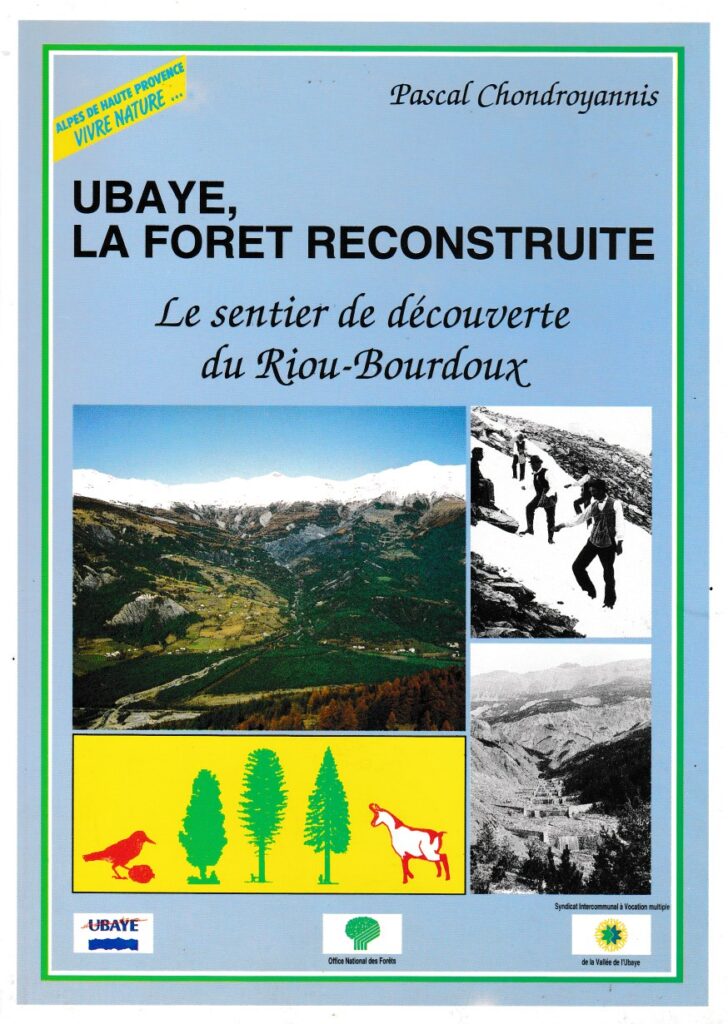

Exemple de l’aménagement du Riou Bourdoux au nord-ouest de Barcelonnette.

C’est une robine très vaste et raide qui canalise de nombreuses laves torrentielles dévastatrices au 19e siècle car le sol est totalement nu. Des travaux sont effectués de 1874 à 1897 : reboisement intensif du vallon et correction du canal d’écoulement.

Le lit du torrent est surélevé en paliers pour stocker au fur et à mesure de leur arrivée les matériaux, tout en retardant leur descente. Les écoulements sont aussi recentrés. La pente est diminuée.

Ci-dessous 4 documents, une archive photo de 1892 issue du site de l’INRAE, un livre un peu ancien dédié à ce lieu emblématique, une publication reprenant des données plus récentes des années 2000 et en complément, une publication reprenant l’évolution des surfaces boisées en France depuis le début du 19e siècle

Encore en 2025, l’ONF assure la gestion des forêts domaniales et de leurs ouvrages de protection. Il est aussi chargé de la prévention des risques naturels (seuils de correction torrentielle, dispositifs contre les chutes de blocs, dispositifs paravalanches…).

Dans ce cadre là des plantations sont faites régulièrement avec des protocoles stricts qui permettent de choisir les essences appropriées tout en favorisant la biodiversité et l’adaptation au changement climatique.

3/ Rencontre avec les acteurs de Natura 2000

4/ Comment expliquer la prédominance du Mélèze en Ubaye?

Explications de Brigitte TALON dans 2 articles ci-dessous, qui retracent l’histoire de la vallée à travers l’étude des charbons de bois.

Mélèzes et Pins cembro (Pin arolle) poussent ensemble, ce sont deux arbres complémentaires. Après la déforestation massive entre le moyen âge et le 19e siècle les arbres qui ont recolonisé les versants sont uniquement des Mélèzes.

Les graines des Mélèzes se disséminent par le vent alors que le Pin cembro a besoin d’un oiseau, le Casse-noix moucheté pour disséminer ses graines.

Avec le Mélèze, la déforestation a aussi fait disparaître le Pin cembro mais également l’oiseau se nourrissant de ses graines et permettant les semis.

Le Mélèze présent dans les vallées adjacentes a pu se resemer seul et recoloniser les vallées. Le Pin cembro dépendant du Casse-noix n’a pas pu se resemer seul. Ainsi les forêts d’Ubaye sont actuellement essentiellement composées de Mélèzes.

5/ Pourquoi la forêt remonte dans les Alpes du sud?

Conférence de Baptiste NICOUD, Doctorant au Laboratoire d’Écologie Alpine UGA.

- La limite climatique de la forme de Vie Arbre est de 6.4°C en été. Or avec le réchauffement climatique est-ce que les arbres remontent en altitude? Il a été observé durant les 40 dernières années qu’il y a 2 fois plus d’arbres et que leur présence est remontée de 100m en altitude. Afin de reconstituer la trajectoire de cette remontée il a été réalisé des carottes d’arbres à plusieurs altitudes.

- Observation du terrain: Les arbres ont tous le même âge, de 2 300 m à 2 700 m tous les arbres ont colonisé les vallons dans les années 1995 à 2000.

- Plusieurs hypothèses ont été émises. Est-ce dû à des facteurs anthropiques, tels que des changements de pratiques agricoles ou une variation dans la quantité de moutons dans les vallons? Est-ce dû à des facteurs climatiques davantage favorables au Mélèze?

- Il y a eu une diminution de la population humaine jusque dans les années 1950 et depuis la démographie est stable. Pas de changements des pratiques agricoles ni du nombre de moutons. Concernant le climat, il y a eu davantage d’épisodes de douceurs et moins d’épisodes de froid. La neige fond plus précocement depuis les années 1995 à 2000. Le climat est de plus en plus favorable. Il y a déjà des jeunes individus jusqu’à 2 700 m, la limite de Vie remonte.

- Le Lagopède est une espèce qui aime les milieux ouverts, la forêt vient dorénavant empiéter sur son milieu de Vie.

- L’étage subalpin a été déforesté pour favoriser l’agriculture. Entre l’exode rural du 19e siècle et la révolution industrielle utilisant les énergies fossiles, la pression sur les arbres a diminué, ils ont donc tendance à recoloniser les milieux d’altitude, aidés par le réchauffement climatique.

- Ci-dessous deux articles de janvier 2025 d’Arthur BAYLE et de Baptiste NICOUD notamment. Le premier sur la végétalisation alpine décryptée par la dynamique des peuplements et des structures forestières dans les limites forestières avancées des Alpes européennes du sud-ouest. En anglais. Le deuxième, c’est le climat et non l’utilisation des terres, qui est à l’origine de l’accélération récente de l’expansion du mélèze dans l’écotone (zone de transition entre deux écosystèmes) forêt-prairie des Alpes du Sud de la France. En anglais aussi.

- Arthur BAYLE a soutenu sa thèse au LECA en 2024. Il s’est spécialisé dans l’étude de la réponse de la végétation sous l’angle de la télédétection optique par satellite avec l’utilisation de la constellation Landsat.

- Ses recherches portent sur l’étude de la réponse des écosystèmes froids, des régions alpines à l’Arctique, aux changements climatiques et l’utilisation des terres par l’Homme sur une échelle de temps allant des dernières décennies à l’ère industrielle.

- Il est en juillet 2025 Chercheur postdoctoral à l’Université de Genève (UNIGE) au Laboratoire Impacts et risques du changement climatique à l’ère de l’anthropocène (C-CIA) du Département des Sciences de la Terre.

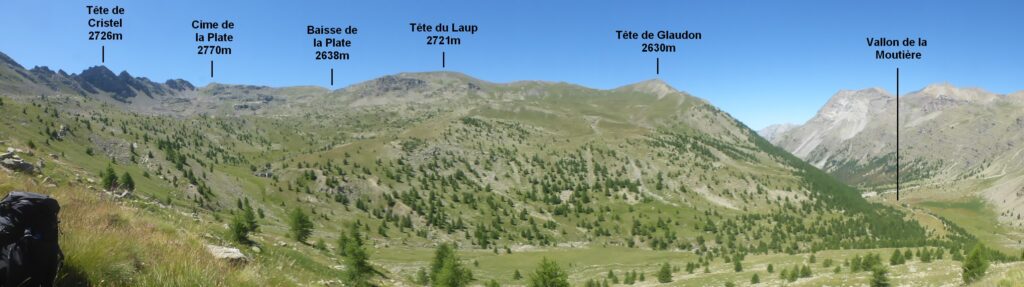

6/ Excursion dans le Vallon de la Braissette

Lieu d’étude du verdissement (greening) par le LECA.

Les datations des charbons de bois dans ce site ont montré qu’à l’âge du Bronze (Néolithique) il y avait des arbres jusqu’aux sommets à 2 700 m.

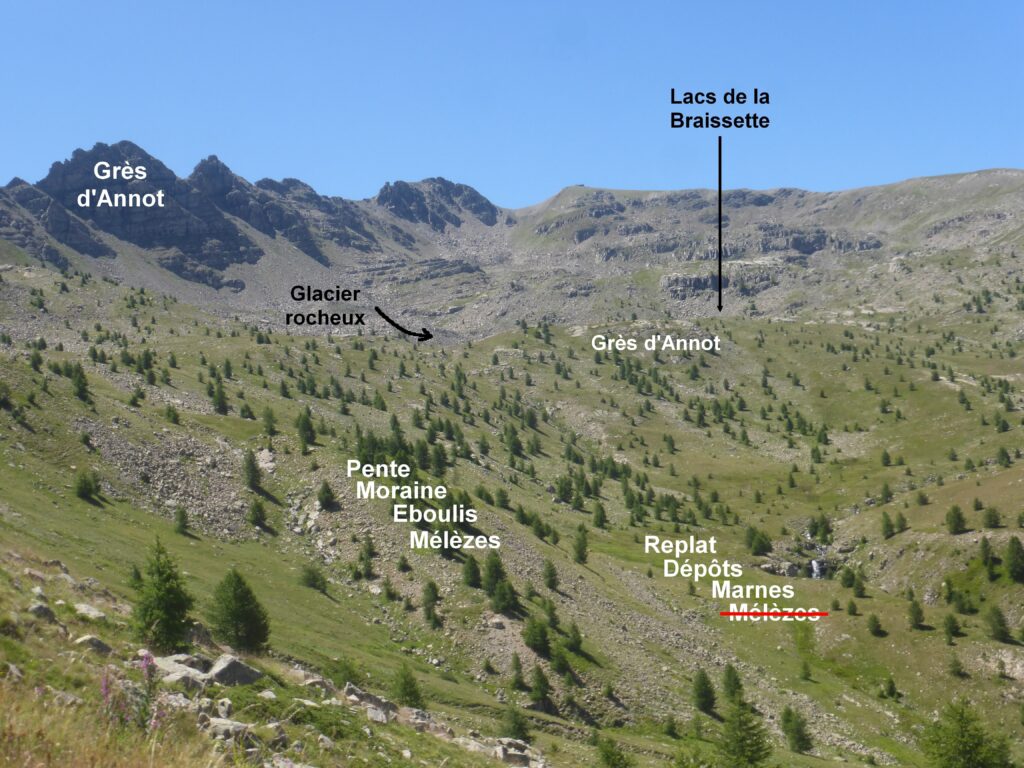

Les hauts sommets qui forment des falaises sur le pourtour sud-est de ce vallon sont constitués des grès d’Annot. Les sommets plus doux au sud sont constitués de schistes. Les pentes raides sont des éboulis actifs. C’est un ancien cirque glaciaire avec des dépôts morainiques, des glaciers rocheux et quelques dépôts marneux. La Baisse de la Plate est constituée de calcaires dolomitiques.

On observe des Mélèzes de plus en plus petits lorsque l’altitude augmente. Cependant tous les arbres ont le même âge de 25 à 30 ans. Leur taille dépend plutôt de la température de développement, plus on est haut en altitude plus il est difficile de s’y développer.

Le Mélèze préfère s’installer sur des sols instables comme les éboulis, avec un sol atteignable. Il est moins présent dans les parties marneuses avec pelouse à Nard raide.

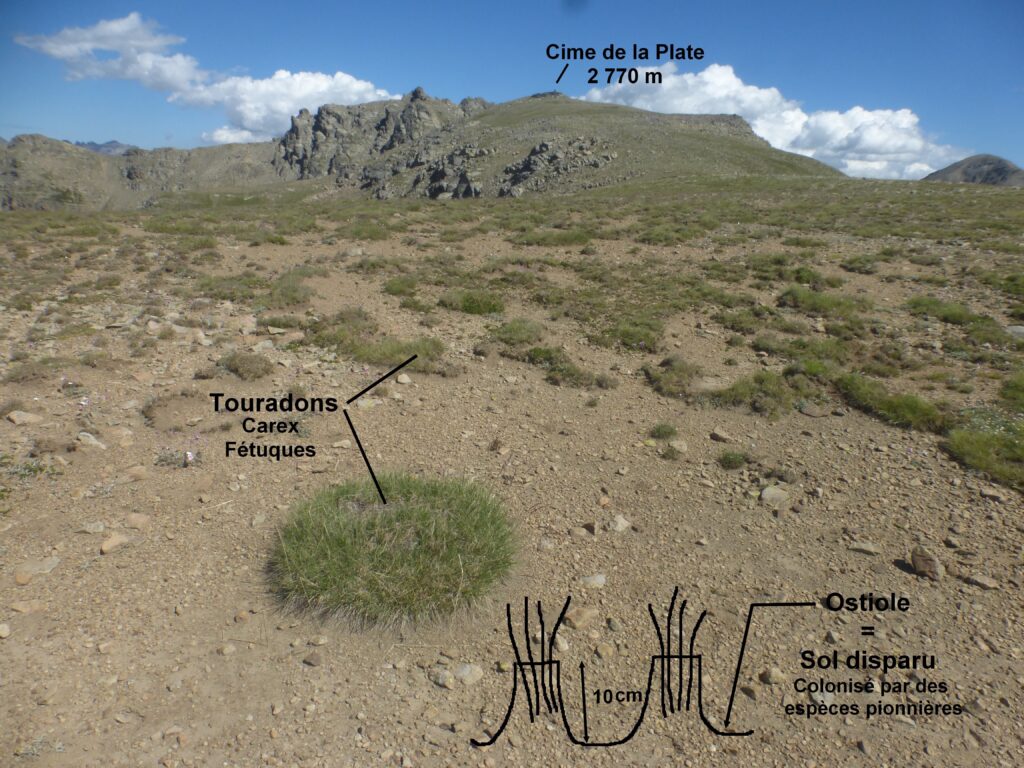

Observation de l’érosion des sols à la Baisse de la Plate et à la Cime de la Plate (EDYTEM)

L’étude des sédiments du Lac de la Braissette sont de véritables archives de l’histoire locale, que l’EDYTEM essaye de reconstruire.

Sur ces crêtes la pelouse alpine était présente mais l’érosion a fait partir une partie du sol ne laissant que les touradons (touffes d’herbe avec du sol nu autour). Les quelques plantes pionnières qui poussent entre les touradons sont fragiles et sont entrainées par les eaux de ruissellement, laissant le sol nu. Les produits de l’érosion issus de ces hauteurs s’accumulent dans le Lac de la Braissette juste en dessous. L’érosion est accentuée par la présence humaine (pâturage des moutons).

Donc lorsque les crêtes sont enherbées, le lac reçoit peu de sédiments, lorsque les crêtes sont érodées, le lac reçoit beaucoup de sédiments.

Datation de la matière organique des touradons : 400 ans.

Dépôt de 1cm de sol tous les 40 ans !

Travaux sur les sédiments lacustres par le Laboratoire EDYTEM

Il y a eu fin août 2024 une campagne de carottage dans le lac sud de la Braissette à 2501m d’altitude.

Ils ont été faits au moyen d’une petite plate-forme portative de carottage, dans le but de collecter les sédiments lacustres et de pouvoir les analyser notamment en y quantifiant les isotopes du lithium.

Cela va permettre aux chercheurs de reconstruire l’histoire de l’érosion culminale dans les écosystèmes à enneigement saisonnier depuis 10 000 ans.

Publication à venir d’ici la fin d’année 2025.

_______________________________________________________________________________

Ci-dessous 2 articles complémentaires de l’EDYTEM (en anglais) sur l’érosion des milieux alpins provoquée par les activités humaines depuis le néolithique. Travaux sur les sédiments lacustres du Lac du Bourget.

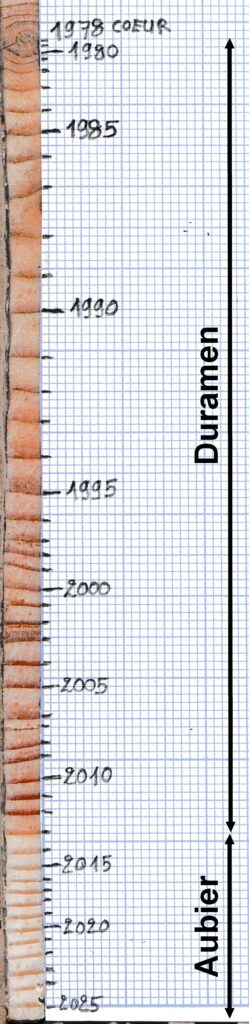

7/ ATELIER DENDROCHRONOLOGIE

Apports théoriques

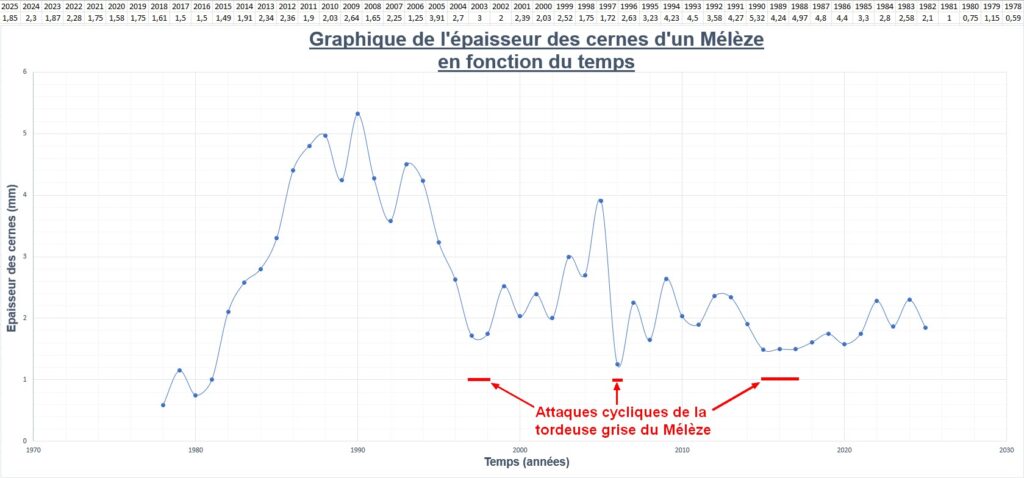

Ci-dessous 2 articles fondamentaux, un expliquant la méthode et les applications possibles au climat et un deuxième expliquant le lien entre le Mélèze et la tordeuse qui influence la croissance de l’arbre.

« Le portail INRAE e-phytia héberge plusieurs applications en santé des plantes permettant d’identifier les maladies et ravageurs de diverses plantes cultivées, de connaître leur biologie et enfin de choisir des méthodes de protections pertinentes. »

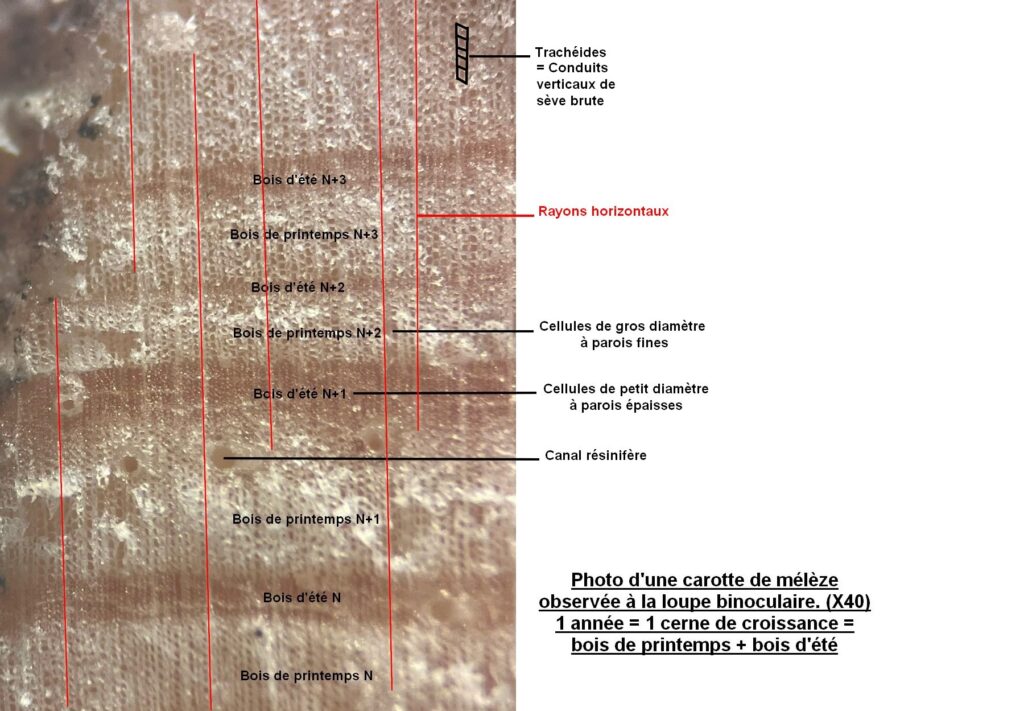

Extraction et étude d’une carotte

Espèces dans lesquelles il est possible de faire des carottes aisément: les résineux en général, Hêtre, châtaignier, Orme, Robinier faux acacia, Frêne, Tilleul, Noyer, arbres fruitiers, Aulne, Chêne caducifolié…

Espèces à éviter: Chêne vert trop dur, Saules et Peupliers trop dépendants de l’eau, Cyprès et Genévriers sont complexes à étudier.

Se renseigner sur la législation locale (forêt domaniale, privée, communale…) et demander des autorisations avant d’effectuer des prélèvements .

Préparer la carotte pour la mise en évidence et l’observation des cernes : aplatissement petit à petit au cutter de la carotte (lame à plat avec maintient de la carotte sous un morceau de bois afin de protéger les doigts !) afin d’obtenir une surface plate dans la longueur de la carotte (avoir une lame bien affutée et éviter de casser la carotte).

Il est ensuite possible de laisser sécher la carotte 3 semaines, de la coller avec de la colle à bois dans une ondulation de carton et une fois fixée, de poncer le plus finement possible la surface obtenue précédemment au cutter. Placer à côté du papier millimétré.

Sous une loupe pour être précis, reporter au crayon fin chaque fin de cerne foncé et noter les années de croissance.

1er cerne foncé extérieur = année en cours.

Avec une règle de précision sous le millimètre (par exemple pied à coulisse digital) et toujours sous la loupe, pour chaque année, mesurer sur la carotte la largeur du cerne de la partie la plus foncée année n-1, à la partie la plus foncée année n.

Faux cernes : Dans les milieux d’altitude ils sont rares. C’est à plus basse altitude que les faux cernes se rencontrent, notamment sous climat méditerranéen et peuvent abonder dans la famille des Cupressacées.

Pour exploiter ce document il doit être mis en parallèle avec des données climatiques locales, avec la courbe de référence du Mélèze, avec d’autres courbes d’autres individus, avec les cycles d’attaque de la tordeuse… (se référer aux informations théoriques apportées ci-dessus)

Le site internet « Infoclimat » collecte et propose l’accès aux données météorologiques mondiales issues de plus de 700 stations émettant en temps réel, au profit de la compréhension du changement climatique. Ces stations météorologiques semi-professionnelles mesurent les températures, les précipitations, le vent, et parfois depuis plusieurs décennies.

L’association loi 1901 « Infoclimat » existe depuis 2003. Infoclimat est membre des commissions Observation et Éducation/Formation du Conseil Supérieur de la Météorologie, regroupant tous les acteurs de la météo et du climat en France.

L’association installe ses propres stations pour compléter les réseaux existants, réalise des actions pédagogiques vis-à-vis du grand public et des jeunes (notamment par le réseau Météo À l’École, développé avec Sciences à l’École), propose des outils d’analyse climatologique ainsi que des fonctionnalités de science participative.

8/ Un peu de géologie pour découvrir l’UBAYE

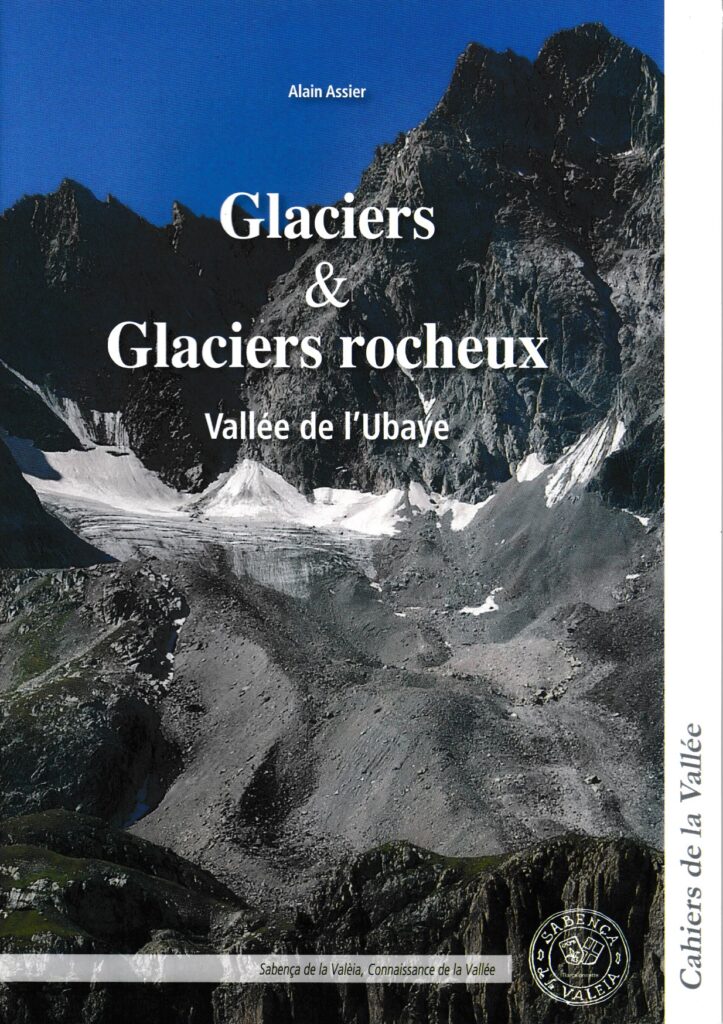

Sabença de la Valéia (Connaissance de la Vallée) est une association dont l’objectif est de connaître et faire connaître le patrimoine culturel et naturel de la vallée de l’Ubaye.

Excellente revue de 2018 sur les glaciers rocheux caractéristiques de l’Ubaye, fruit de la collaboration entre scientifiques, RTM (Restauration des Terrains de Montagne) et l’association. A découvrir pour retrouver et expliquer les paysages observés en randonnée: glacier de la Blanche, glacier de la Pointe de Chauvet, glaciers de Marinet, glaciers rocheux du Chevalier, de Chambeyron, de l’Infernet, du Loup, du Trou de l’Aigle, du plateau de Tuissier, de Marinet, du Bérard, les glaciers rocheux inactifs de l’Oronaye.

Vous retrouverez leur histoire depuis le tardiglaciaire il y a 15 000 ans, et bien sûr leur évolution récente.

« Panorama de la dendrochronologie en France – 2 »

Limoges du 14 au 16 octobre 2025

Ce sera l’occasion de faire un bilan des travaux réalisés sur la diversité des disciplines rattachées à la dendrochronologie, tout en explorant les nouvelles thématiques, outils et défis qui ont émergés ces dernières années.

Tous les documents mis en valeur sur cette page sont soit des publications en accès libre, soit des photos dont la source est mentionnée, soit des liens vers des sites internet d’intérêt. Chaque texte est un résumé des informations scientifiques apportées sur place, étayées et enrichies par les publications proposées à la consultation.

Pour partager aux adhérents une activité dendrochronologie à faire en classe ou retrouver davantage d’informations proposées par les scientifiques, d’autres documents sont disponibles en téléchargement sur l’ENT de l’APBG Grenoble. Nous consulter si besoin.

Delphine GIRAUD